|

Règles[]

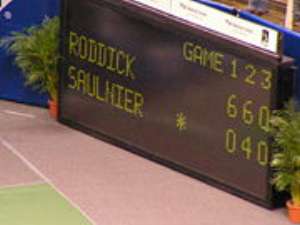

Tableau du pointage

Dans une rencontre de simple comme de double, chaque joueur sert à tour de rôle pendant la durée d'un jeu. Le joueur qui sert doit impérativement être placé derrière la ligne de fond de court au moment où il frappe son service. Le serveur possède en outre deux services : s'il manque le premier, souvent frappé avec un certain risque, il bénéficie d'une seconde balle de service, en général frappée avec davantage de précaution. Le receveur, en revanche peut se placer où il le souhaite sur le court pour retourner le service. Il lui est néanmoins interdit d'intercepter à la volée (c’est-à-dire sans laisser de rebond) le service de celui qui sert.

La plupart du temps, il est nécessaire de remporter deux sets afin de gagner la partie. La seule exception est celle des matches du tableau masculin des tournois du Grand Chelem, qui se jouent en trois sets gagnants. Pour gagner une manche, il faut être le premier à marquer six jeux avec au moins deux jeux d'écart, dans le cas contraire la manche se poursuit. Les scores possibles pour remporter un set sont ainsi : 6/0, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4 et 7/5 (si les deux joueurs n'ont pu se départager au bout de dix jeux). Si les deux joueurs n'ont pas été en mesure de se départager au cours des douze premiers jeux (donc à égalité à 6/6), ils disputent un jeu décisif (tie-break en anglais), qui vaut un jeu, et permet donc de remporter la manche 7/6. En revanche, dans les tournois du grand chelem, exception faite de l'US Open, chez les hommes comme chez les femmes, il n'y a pas de jeu décisif dans la manche décisive (la cinquième chez les hommes, la troisième chez les femmes), et le match n'est remporté que lorsque l'on parvient à avoir deux jeux d'avance sur l'adversaire; par exemple 8/6, 9/7, 10/8, etc.

L'invention du jeu décisif date de 1970, soit deux ans après le début de l'ère open. La finalité de ce jeu était d'empêcher des matches interminables, car il arrivait à l'époque que des sets soient gagnés sur le score de 29/27 par exemple. Le principe du jeu décisif est assez simple. Les joueurs servent à tour de rôle. Celui qui débute ne sert qu'une fois de droite à gauche, puis son adversaire sert deux fois de suite, de gauche à droite, puis de droite à gauche, et ainsi de suite. Le gagnant de la manche est le premier joueur à atteindre sept points avec au moins deux points d'écart (Ex: 7/2, 7/5, 9/7…) La manche est alors gagnée sur le score de 7-6.

Chez les joueurs les plus jeunes, les règles de jeu sont assouplies. En effet, jusqu'à l'âge de onze ans, en France, une manche est gagnée lorsqu'un joueur atteint 5 jeux avec deux jeux d'avance sur son adversaire. En cas d'égalité à 4 jeux partout, les joueurs se départagent également avec un jeu décisif.

Dans le jeu en double, le match se déroule au meilleur des 2 sets, il faut donc remporter les 2 sets pour remporter le match. Si les deux équipes remportent chacune un set, par exemple : 6-3 3-6 ; on procède à un "super tie break" de dix points pour départager les deux équipes opposées : il est considéré comme set décisif. Le "super tie break" se déroule de la même façon que le "jeu décisif", il faut donc remporter dix points avec au moins deux points d’écart (Ex : 10/5, 10/7, 11/9…).

Une manche se remporte donc en marquant un certain nombre de jeux. Comme mentionné ci-dessus, chaque joueur sert à tour de rôle, pendant la durée d'un jeu. Afin de remporter un jeu, il est nécessaire de marquer au moins quatre points, soit sur son service lorsque l'on sert, soit sur le service adverse lorsque l'on reçoit. Il est donc possible, soit pour le serveur, soit pour le receveur de remporter un jeu, même si théoriquement, le serveur est avantagé par rapport au receveur. Si les deux adversaires marquent trois points, on a une situation d'égalité, expliquée ci-après. Lors d'un jeu, voici la manière dont les points sont décomptés :

- zéro (love en anglais) pour aucun point marqué dans le jeu, "love" viendrait du français "l'œuf" qui de par sa forme signifiait zéro point.

- quinze pour un point marqué,

- trente pour deux points marqués,

- quarante pour trois points marqués.

Lorsque les deux joueurs ont marqué trois points, (donc à 40/40), il y a égalité. Celui qui marque le point suivant obtient un avantage. Pour marquer le jeu, un joueur qui a l'avantage doit marquer un autre point. Si c'est le joueur qui n'a pas l'avantage qui marque le point suivant, on revient à égalité, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'un des deux joueurs remporte le jeu. Chez les jeunes enfants âgés au plus de 11 ans, la règle de l'avantage n'existe pas. C'est la règle du No-ad (No advantage) qui s'exerce. Le joueur qui reçoit choisit sa zone de retour de service pour le point décisif (toujours à 40-40).

Au niveau de l'arbitrage, on donne toujours le score du serveur en premier. Par exemple, si le serveur marque trois points contre deux à son adversaire, le score est 40/30. Dans le cas contraire, le score est 30/40. Il en est de même au niveau des avantages, lorsqu'il y a égalité dans un jeu. Lorsque c'est le serveur qui a l'avantage, l'arbitre annoncera avantage puis le nom du joueur ou de la joueuse. En double, l'arbitre annoncera le nom du serveur ou du relanceur. Toutefois, en cas de Championnat par équipe ou d'équipes nationales (Coupe Davis ou Fed Cup, par exemple), le nom du club ou du pays est alors donné.

Balles de jeu, de break, de set et de match

Comme mentionné ci-dessus, les joueurs servent à tour de rôle, et le serveur change à la fin de chaque jeu. Il est donc possible que le jeu soit remporté, soit par le serveur, soit par le receveur. Prenons le cas où le serveur mène 40/15. Il ne lui reste alors qu'un point à inscrire avant de remporter le jeu. Il aura donc deux occasions de servir pour remporter le jeu. Même si le point suivant est perdu, le serveur mènera toujours 40/30, et sera à un point du jeu. On parle alors de balle de jeu, et dans le cas présent, à 40/15, le serveur a deux balles de jeu. Dans le cas contraire, c’est-à-dire si c'est le receveur qui mène ; par exemple à 15/40, on dira que le receveur possède deux balles de break. Si le jeu est converti par le receveur, on parlera alors de break. Lors du jeu suivant, le receveur passe au rôle de serveur. S'il remporte sa mise en jeu, le break est confirmé. Ainsi, si deux joueurs qui s'affrontent ne parviennent pas à se détacher l'un de l'autre (pas de break, ou un même nombre de break chez les deux joueurs), ils arrivent à 6/6, et disputent un tie break ou jeu decisif.

Le principe est le même avec les balles de set, et les balles de match, lorsque l'un ou l'autre des joueurs est à un point de remporter la manche ou la rencontre. Par exemple, si un joueur (qui sert) mène 5/4 40/15, il possède deux balles de set. Autre exemple, un joueur qui mène 3/6 7/5 5/1 40/30 s'offre une balle de match…

Depuis 2006, les joueurs et joueuses peuvent avoir recours à un système d'image de synthèse retraçant la trajectoire et surtout le point d'impact de la balle, appelé "Hawk Eye" (oeil de faucon) afin de contester une décision arbitrale qu'ils jugent erronées. Plusieurs règles s'appliquent à l'usage de ce moyen.

- Le challenge doit être demandé immédiatement après le coup présumé juste par l'arbitrage, mais vu faute par le joueur, ou vu faute par l'arbitrage mais considéré juste par le joueur.

- Le joueur dispose trois challenges au début de chaque match plus un si le jeu va jusqu'au Tie break. Si son appréciation d'un point ou d'une faute est erronée, il perd à chaque fois l'un de ses challenges.

- Si le corps arbitrale annonce une balle faute alors qu'elle était bonne, le coup doit être rejoué, pour autant que l'adversaire a été jugé en mesure de renvoyer la balle. Par exemple, si le joueur A frappe une balle qui est signalée faute par erreur, on tient compte alors de la position du joueur B par rapport à la balle au moment de l'impact. Si le joueur B était manifestement trop loin pour renvoyer la balle, le point est accordé au joueur A, dans le cas contraire, le point est rejoué (le serveur sert alors avec une première balle, même si le point avait été engagé par une seconde balle)

- Si, lors d'un échange, l'un des joueurs voit une balle faute non-signalée, il peut interrompre l'échange et demander le challenge. Si la balle est faute, le point lui est accordé, si la balle est bonne, le point est accordé à l'adversaire.

- Si pour une raison indéterminée, le système Hawk Eye devait ne pas fonctionner, la décision arbitrale prévaudrait.

En raison de son coût élevé, rares sont les tournois qui possèdent ce système. De plus, seuls les courts principaux en sont affublés, ce qui peut conduire à une certaine forme d'injustice vis à vis des joueurs mal classés, obligés de jouer sur des cours annexes dépourvus du Hawk Eye.

On distingue plusieurs types de fautes au tennis. Une balle sera par exemple annoncée faute (ou out en anglais) lorsqu'elle ne retombe pas dans les limites du terrain. Le point est alors accordé à l'adversaire. Lorsque la balle tombe dans le filet, du côté du joueur qui a frappé la balle, le point est également accordé à l'adversaire, mais il n'est pas nécessaire d'annoncer faute. L'arbitre ne doit d'ailleurs pas signaler une balle qui tombe dans le filet comme faute.

Le service doit être frappé en diagonale de telle sorte que la balle tombe dans le carré de service. Si la balle ne tombe pas dans le carré de service lors de la mise en jeu, l'arbitre annonce faute, et le serveur doit, soit servir une seconde balle si la faute survient sur le premier service, soit accorder le point à l'adversaire si la faute survient sur la seconde balle de service. Lorsque les deux services sont fautes (ils ne tombent pas dans les carrés de service, ou tombent dans le filet), on parle de double faute. Le point est alors accordé au receveur. Lorsqu'au service, la balle touche la bande du filet et retombe dans le carré de service où le joueur était censé servir, l'arbitre annonce let, la balle n'est pas faute, et le joueur peut rejouer le service. En revanche, si la balle du serveur touche la bande du filet et tombe en dehors du carré de service, la balle est annoncée faute, et le joueur doit soit passer à sa seconde balle, soit accorder le point à l'adversaire selon qu'il a frappé une première ou une seconde balle.

Une faute plus complexe concerne le serveur. En effet, pour effectuer un service valable, il est nécessaire que la balle soit frappée avant que le joueur ne franchisse la ligne de fond de court. Ainsi, lorsque le joueur frappe son service, et a déjà une partie de son corps qui touche le sol à l'intérieur du court ou bien lorsque le serveur "mordait" la ligne de fond de court au moment de son lancé de balle, le service est refusé. Le joueur peut alors soit frapper une seconde balle de service (si sa faute a été commise sur la première balle), soit accorder le point à l'adversaire si cette faute survient sur la deuxième balle. Cette faute, assez rarement signalée car difficile à juger, est nommée faute de pied. La faute de pied est également valable sur un plan latéral : le serveur doit se trouver du bon côté du terrain de telle sorte à servir dans une diagonale. Si le serveur sert à droite, il doit se tenir dans la partie droite du terrain, sans être dans le prolongement du couloir. En double, le serveur est autorisé à servir dans le prolongement du couloir.

Le court, et l’équipement[]

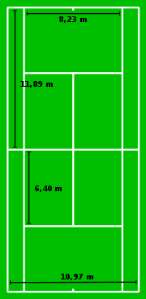

Dimensions du court

Le court de tennis correspond à l'aire de jeu. Ses dimensions sont très précises en raison des mesures anglaises d'origine, en yards. Il doit obligatoirement posséder des lignes peintes avec une peinture blanche, afin de faciliter leur lisibilité. Les courts de tennis se déclinent en plusieurs surfaces, qui sont abordées dans la suite de l'article. Chaque surface possède ses caractéristiques propres (rapidité, rebond) ce qui contribue à la diversité des jeux possibles.

Comme présenté sur l'image ci-contre, le court de tennis doit être de 23,77 mètres (soit 26 yards) de long pour 8,23 mètres (9 yards) de large. Cela représente donc 11,89 mètres (13 yards) de longueur de chaque côté du filet, et 8,23 mètres de largeur pour une rencontre de simple, où les couloirs latéraux ne sont pas comptabilisés. Pour le jeu en double, deux couloirs de 1,37 mètre sont ajoutés. La largeur du court de double est donc de 10,97 mètres (12 yards). Sur le terrain, on retrouve cinq sortes de lignes différentes :

- Les lignes de fond à chaque extrémité, une marque indique le milieu de cette ligne ;

- Les lignes de service parallèles au filet qui délimitent le carré de service placées à 6,40 mètres (7 yards) du filet ;

- La médiatrice au filet qui divise en deux le carré de service ;

- Les lignes de côté en simple qui délimitent la zone de jeu pour une partie en simple ;

- Les lignes de côté en double qui délimitent la zone de jeu pour une partie en double.

Il existe aussi des dimensions concernant la distance au fond du court et sur les côtés : des espaces de 5,50 mètres au fond et de 3,05 mètres sur les côtés (il s'agit des distances minimales imposées par la Fédération française de tennis dans les clubs).

Sa hauteur est fixée aux extrémités à 1,07 m, sa hauteur à son centre 0,914 m maintenue à l'aide d'un régulateur. Le régulateur est constitué d'une sangle blanche d'une largeur de 5 cm au maximum. Le système de fermeture du régulateur doit garantir le maintien de cette hauteur constante pendant une durée de quatre heures. Le filet doit être de couleur sombre et la bande de filet de couleur blanche avec une dimension de 10 à 13 cm, rabattue de chaque côté du filet.

Le filet est soutenu par deux poteaux ayant une section carrée ou ronde d'une largeur maximum de 10 cm. L'axe de ces poteaux est placé à 0,914 m à l'extérieur des lignes latérales du court. Lorsqu’une partie de simple est jouée sur un court équipé d'un filet de double, 2 piquets hauts de 1,07 m sont placés dans les couloirs à 0,914 m à l'extérieur des lignes de simple (soit aux 2/3 du couloir).

Une raquette de tennis moderne

La raquette fut inventée au début du XVIe siècle pour pratiquer le jeu de paume. Elle se décline désormais en dizaines de modèles, destinés à tous les types de joueurs, et aux compositions parfois radicalement différentes.

L'innovation principale de ces dernières années réside dans les matériaux qui sont utilisés dans la conception du cadre (partie rigide de la raquette), et qui ont permis de gagner à la fois en puissance et en légèreté, rendant le jeu de plus en plus confortable. Parmi les matériaux utilisés, on retrouve ainsi le graphite, le titane, l'acier, etc. Les différents équipementiers proposent également de nombreux concepts visant à faciliter le jeu (réduction des vibrations, puissance et contrôle optimisés…).

Il faut savoir que si les gammes et les technologies évoluent régulièrement, la plupart des joueurs de très haut niveau conservent leur ancien modèle de nombreuses années, maquillé à l'occasion par leurs sponsors pour ressembler aux derniers modèles disponibles.

De plus, leurs raquettes sont spécialement adaptées à leur demande (poids, rigidité, longueur) et n'ont donc plus grand chose à voir avec celles disponibles dans le commerce.

Une raquette n'est en outre pas constituée que du cadre. Le choix du cordage est également très important pour le joueur. « Le cordage, c'est l'âme de la raquette » disait Arthur Ashe. Il existe plus de très nombreux modèles de cordages, fabriqués dans des matériaux différents (boyau de bœuf, matières synthétiques), disponibles dans plusieurs jauges et aux caractéristiques propres (puissance, confort, contrôle, stabilité de la tension…).

Balles de tennis

Les balles sont des sphères en caoutchouc, remplies d'air. Elles sont recouvertes de feutre, et doivent impérativement être jaunes ou blanches dans les compétitions officielles. Leur composition peut varier en fonction du type de joueur qui va les utiliser (joueur loisir, régulier ou intensif, adulte ou jeune). La différence se fera surtout au niveau de la longévité. Les balles de compétition sont en effet le plus souvent à pression, avec une qualité de rebond et de jeu optimale, mais une durée de vie assez limitée (de l'ordre de sept ou huit matches chez des joueurs de compétition).

La balle de tennis doit avoir un diamètre compris entre 6,350 et 6,668 cm, et sa masse doit varier entre 56,7 et 58,5 grammes. Lâchée de 254 cm de hauteur et tombant sur une base en béton, la balle doit rebondir entre 134,62 et 147,32 cm.[]

À l'origine, les balles étaient blanches, mais le jaune s'est imposé afin d'offrir plus de visibilité aux téléspectateurs. Les balles blanches sont cependant toujours autorisées.

Au début du siècle, le tennis évolue plus vite que la mode vestimentaire. Ainsi, les joueurs viennent jouer avec leurs cravates, leurs bustiers ou encore leurs flanelles. Puis, peu à peu, des robes apparaissent et les joueuses rivalisent de standing en s'affichant avec des vêtements de plus en plus élégants. La française Suzanne Lenglen libère alors le corps sportif de la femme, en devenant une icône de mode, la “divine”.[]

Les vêtements n'ont cessé d'évoluer depuis le début des années 1980, devenant de plus en plus légers et confortables; shorts et chemises chez les hommes, qui succèdent aux polos inspirés par René Lacoste, robes chez les femmes, qui portent progressivement des shorts et des débardeurs. L'arrivée de tissus nouveaux, tels que le polyester à la fin des années 1990 permet de gérer au mieux la transpiration, rendant les vêtements plus confortables encore. Les tenues les plus fréquentes actuellement sont T-shirt et short chez les hommes, débardeur et short chez les dames, cependant, le débardeur masculin et la robe restent appréciés par certains joueurs.

Devant l'arrivée de grands équipementiers dans le tennis, des règles ont été mises en place concernant la taille des logos autorisés sur les shorts, polos, jupes, robes…

Les surfaces de jeu (revêtements de sol)

Court en gazon à Wimbledon

Un match de tennis se joue sur un court, dont le revêtement peut varier. En effet, il existe différentes surfaces de jeu, dont les caractéristiques sont très variables, d'une part en ce qui concerne la vitesse de la balle (certaines surfaces sont lentes, d'autres très rapides), d'autre part la “qualité” du rebond (rebond bas, ou rebond haut).

On distingue ainsi quatre types de surfaces principales.

- Les surfaces dures (Rebound Ace, Decoturf, béton ou quick) que l'on retrouve dans la plupart des clubs, sont en principe des surfaces rapides. En revanche, la qualité du rebond est variable. Le principal avantage des surfaces rapides résulte du peu d'entretien qu'elles nécessitent, mais en contrepartie, les surfaces dures sont exigeantes physiquement, et demandent de bons appuis.

- La terre battue, surface du tournoi de Roland-Garros et de la plupart des grands tournois d'Europe, est une surface composée d'une chape de calcaire recouverte de brique pilée ou de pierre pilée. Cette surface demande un entretien important car elle craint le gel, le vent et la pluie. Il existe des surfaces améliorées homologuées "terre battue" consistant en une chape souple hors gel et ne craignant pas la pluie recouverte de brique pilée nécessitant beaucoup moins d'entretien. La lenteur de la surface "terre battue" a tendance à favoriser les longs échanges, les contre pieds ou les amorties ce qui explique que les matches sur terre battue soient en principe plus longs et ludiques. En contrepartie, les articulations des joueurs sont moins sollicitées physiquement, et les glissades spectaculaires.

- Le gazon, surface rare demandant un entretien très important, est une surface ultra-rapide (même si la vitesse a été réduite au cours de ces dernières années) avec un rebond très bas. Le gazon est ainsi une surface qui favorise le tennis d'attaque (service, volée), permettant de conclure l'échange relativement rapidement.

- Les surfaces synthétiques, surtout utilisées en salle (indoor) : Gerflor, Taraflex, Greenset, Moquette (très lent), quelquefois parquet. Ces surfaces sont très rapides, et leurs caractéristiques sont proches de celles des surfaces dures. Elles ne se rencontrent que rarement dans les clubs, car elles nécessitent un entretien important et elles sont surtout très chères par rapport aux autres surfaces.

|